Любой поиск по установлению судьбы солдата имеет некую, большую или меньшую, степень достоверности. Солдат, который согласно донесения числится убитым, мог вернуться с войны живым, даже если и сейчас его имя есть в списках захоронения. Найденный с останками солдата смертный медальон также не может служить гарантией того, что владелец медальона лежит здесь.

В 1989 г. поисковиками у д.Мясной Бор Новгородской обл. был найден медальон призванного Раменским РВК Орлова Михаила Васильевича, 1914 г.р. Останки погибшего бойца были с почестями перезахоронены, но когда стала доступной электронная версия военных архивов, были найдены документы, согласно которым Орлов числится и погибшим у Мясного Бора, и там же пропавшим без вести. Значит, найден он? Но есть и другие данные, согласно которым Орлов был в плену в норвежском лагере военнопленных. Он есть в списках вернувшихся из Норвегии и направленных в 47-ю учебную стрелковую дивизию. В 1945-м году! Значит, остался жив, т.к. нет сомнений, что это один человек. Во всех документах указано одно и то же место рождения: п.Ярки Воронежской обл., и домашний адрес: ст.Быково (иногда с ошибкой – ст.Буново), пос. Искра, д.5.

Очередной поиск также начался с информации, которая не дает полной уверенности, что разыскиваемый солдат наш, раменский. Хотя я и уверен в этом.

В донесении о безвозвратных потерях 104-й стрелковой дивизии есть красноармеец, стрелок 242-го стрелкового полка Абрамов Михаил Игнатьевич, 1917 г.рождения, погибший 20.07.41 на высоте 173,7 в районе Тунгозера, труп остался на поле боя. Есть в донесении и его персональные данные. Что же вызывает сомнение?

Местом рождения указан Роминский р-н Московской обл. Такого района в Московской области не было, но встречается в архивных документах по Калининской, Сумской, Кировоградской и других областях. Значит есть, пусть и минимальная, вероятность того, что область написана неправильно.

В сведениях о ближайших родственниках записано: мать – Абрамова Екатерина Петровна, Московская обл., Роминский р-н, Григорьевский с/с, дер. Кошелева. Не было в Раменском районе ни такого сельсовета, ни такой деревни, но были очень созвучные Григоровский с/с и д.Кошерово. Эти деревни, Григорово и Кошерово, есть и сейчас. Практически это один населенный пункт. Так может, все-таки, ошибка не в написании области, а в написании района, сельсовета и деревни? Я склоняюсь к последнему.

К сожалению, в книгах памяти Московской обл. и других областей сведений об Абрамове с такими персональными данными нет. Нет его и в доступных послевоенных списках подворового опроса, поэтому сравнить данные не с чем. Если похоронка до родственников дошла, то после войны его никто, конечно же, не разыскивал. Но если она была написана с таким же количеством ошибок, то адресату ее могли и не вручить, а заявление на его розыск просто пока недоступно для свободного доступа, а может, к концу войны его просто некому было искать. А может, он вернулся! Я уверен, что этот Абрамов наш, раменский, т.к. больше ни в каких документах такого адреса, который записан у него, найти не удалось. Так ли это, могут сказать только его родные или старожилы д.Кошерово.

В донесениях о безвозвратных потерях не указывалась дата призыва или мобилизации, поэтому я не знаю, когда Абрамов попал в 104-ю дивизию. Возможно, вместе с ней он участвовал в Зимней войне с Финляндией и уже в ее составе встретил войну с Германией. Буду исходить из этого предположения.

К ноябрю 1939г. 104-я дивизия (на тот момент она была горнострелковой) входила в состав 14-й армии, которая дислоцировалась в районе Мурманска. С началом Зимней войны армии противостояли всего две роты финских пограничников, одна артиллерийская батарея и местные отряды шюцкора (военизированные силы обороны Финляндии). Конечно, они не могли в полной мере противостоять нашим дивизиям, но хорошее знание местности, условий ведения боя и выживания в тундре делало их весьма опасным противником. Хотя в донесении погранвойск НКВД от 13 ноября 1939 силы финнов оценивались значительно крупнее.

Никакой сплошной линии фронта не было, и финны просто не предполагали, что при отсутствии дорог Красная Армия будет наступать крупными силами. К вечеру 30 ноября 1939 г. части 14-й армии заняли западную часть п/о Рыбачий и Средний. 104-я дивизия двинулась на запад, практически не встречая сопротивления. В этот период из ее состава воевал только 273-й полк, но Абрамов, если уже был призван, служил в 242-м полку, поэтому в полной мере та война его не коснулась. За месяц боев 14-я армия потеряла 64 человека убитыми, 111 ранеными, 2 пропавшими без вести и 19 погибшими в результате несчастных случаев, в основном от пожаров.

Летом 1940 г. 104-я дивизия была переименована из горнострелковой в стрелковую и на 22.06.41 насчитывала 8373 человека. На ее вооружении были 360 ручных пулемётов, 156 станковых пулемётов, 64 противотанковые 45-мм пушки, 33 76-мм пушки, 34 122-мм гаубицы, 12 152-мм гаубиц, 141 миномёт, 127 автомашин, 50 тракторов, 1766 лошадей. Многие воевавшие на других направлениях дивизии не имели и половины этого арсенала.

На 14-ю армию (Район прикрытия №1) возлагалось прикрытие границы в направлении на Мурманск, а также Кировской железной дороги на Кандалакшском и Лоухском направлениях.

Первоначально в основные задачи немецких и финских войск захват Мурманска даже не входил. Его планировали блокировать и, тем самым, лишить наши войска в этом районе главной базы снабжения и связи с тылом страны. Взятие города планировали лишь при наличии достаточных сил (операция «Чернобурая лиса»). Тогда немцы не предполагали, что война затянется, и Мурманск станет важнейшей базой нашего флота и сухопутных войск на северном направлении, что мурманский порт будет принимать грузы по ленд-лизу и только за 1942 г. отправит в помощь фронту и тылу 108 тыс. вагонов принятых грузов.

С началом войны удары немецких и финских войск проводились по направлениям, и сплошного фронта не было. «Пробелы» между направлениями достигали 200-250 км. Кольские и карельские ланшафты с огромным количеством рек и озер, без дорог исключали масштабные перемещения войск на широком фронте.

От Баренцева моря до Ладожского озера наступление велось на мурманском, кандалакшском, кестеньгском, ухтинском и ребольском участках. Таким образом, каждая наша обороняющаяся группировка действовала самостоятельно и никакой помощи от соседей оперативно получить не могла. Да и война на Севере началась не так, как на более южных направлениях – массированными ударами на всех направлениях.

На 22.06.1941 года 104-я стрелковая дивизия находилась в глубине обороны в районе Кестеньга. Ей противостояла финская 3-я пехотная дивизия с приданными пограничниками и немецкими танковыми подразделениями. Дивизия была разделена на две группы, одна из которых наступала на Кестеньгу (группа «J»), вторая (группа «F») – на Ухту.

Именно группу «J» и встретил 242-й стрелковый полк, в котором служил Абрамов. Его поддерживал 2-й дивизион 502-го гаубичного артиллерийского полка из состава 104-й дивизии и пограничники 2-х застав 72-го погранотряда. Когда финны перешли границу СССР, непосредственно на ее рубеже кроме пограничников войск не было. Смяв их, группа «J» двинулась вглубь страны. С учетом состояния дорог и условий тундры продвигалась группа достаточно быстро и к 5 июля вышла к Макарели в 27 км от границы.

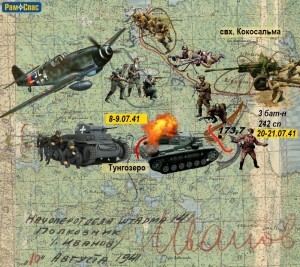

8 — 9 июля передовые части финской группы «J» и боевое охранение 242-го полка (3-й батальон) впервые столкнулись в бою у Тунгозера – это и озеро, и поселок около него с тем же названием. Полк в отрыве от дивизии был выдвинут туда 22 июня 41-го. Первого удара 3-й батальон не выдержал и отошел к реке Софьянге, оставаясь по сути боевым охранением, т.к. по-прежнему занимал позиции перед основным рубежом обороны полка в районе высоты 173,7.

Финны рвались к Белому морю, чтобы перерезать проходившую вдоль него Кировскую железную дорогу. Если бы это произошло, Кольский полуостров и основная база Северного флота Мурманск были бы отрезаны от страны. На своем участке 242-й полк этого не допустил.

Во второй половине июля немцы пытались форсировать Софьянгу и выбить 242-й полк, занимавший оборону по берегу реки, со своих позиций. Для этого авиация регулярно обрабатывала наши окопы, а пехота пыталась захватить плацдарм. Не удалось. Только 20-21 июля под их натиском отступил с высоты 173,7 3-й батальон полка, в котором воевал Михаил Абрамов. 20 июля он и погиб. Судя по тому, что его тело было оставлено на поле боя, это произошло, когда батальон оставлял свои позиции. Видно немцы и финны напирали так, что убитых выносить не успевали. Оставленными на поле боя из 3-го батальона числятся около 40 человек. Ничего о захоронениях павших в районе Тунгозера и высоты 173,7 найти не удалось.

Следует сказать, что условия севера не позволили немцам использовать излюбленные приемы прорыва нашей обороны встречными танковыми клиньями и уничтожения окруженных. На Севере части сталкивались «лоб в лоб» и все зависело даже не от количества войск, а от их стойкости и умения воевать. В этом наши полки не только не уступили немецким, но и превзошли их. Да и воевать научились быстро. При этом пополнение 104-я дивизия получала только за счет местных ресурсов, а они в тех районах очень ограничены.

Немцам не удалось взять Мурманск и отрезать его от страны. 14-я армия свою задачу выполнила. На участке ее обороны немцы продвинулись на минимальное расстояние от государственной границы СССР и своих целей не достигли. Михаил Абрамов вложил в эту победу свою жизнь и в 41-м умер победителем.

С учетом того, что похоронен он не был, вероятность того, что был ранен и попал в плен остается, но никаких следов его пребывания в немецком или финском плену не найдено. Видно были те, кто мог подтвердить его гибель. Да и тяжелораненых немцы просто добивали.

Ищите своих близких!

Копии архивных документов находятся в МУ РамСпас. Тел. 8-496-46-50-330 Горбачев Александр Васильевич.

Другие материалы по поиску без вести павших на сайте http://gorbachovav.my1.ru/

Использованы материалы:

http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm